未来,海洋中的雄性牡蛎的数量,可能会越来越少。

全球气候变化导致海洋酸化,对生态造成严重影响。香港大学生物科学学院及太古海洋科学研究所综合生物学与进化生态学实验室的博士后研究员党欣博士的最新研究发现,海水中的高酸度环境会令牡蛎的性别比例严重失衡,或会带来灾难性的影响——最坏情况下,雄性或会消减甚或消失。

有关环境决定性别 (ESD)的研究显示,某些动物的孵化成长过程,会因为温度等环境因素而影响其性别,例如鳄鱼的卵在发育关键期,如经历较低的温度,会发育成雌性,温度较高则变成雄性。

以往关于ESD的研究大多集中在温度因素,而党欣博士的研究首次发现,海水酸度也能影响牡蛎的性别比例,生出的雌性牡蛎比雄性多很多。这项重要发现已于 《Environmental Science and Technology》期刊发表,并获选为封面故事。党博士这项发现,其实是个意外: “我本来在做另一项研究,需要鉴定牡蛎的性别,偶然发现在不同的酸度条件下,其性别比例差异非常大!这引发了我的进一步研究。”

更重要的是,这种现象会遗传给后代。也就是说,在高酸度环境诞生的的牡蛎,即使其后没有再经历同样环境,也会继续育出更多雌性。短短几代后,一个群体(例如生活在同一海湾内的牡蛎)中的雄性比例会急剧下降,降至极低的百分比。党博士举例说: “比如第一代雌性占50%,第二代升至70%,第三代甚至超过90%。”

那么,雄性减少会带来什么坏影响?

牡蛎的繁殖过程,是雌性产卵后,雄性排出精子令卵子在海水中受精。正常情况下,精子来源是众多不同的雄性,自然出现遗传的多样性。但如果雄性数量少,极少数雄性变成新一代牡蛎的父亲,则会育出很多同父异母的牡蛎族群。

正当很多牡蛎的基因都来自同一父亲,牠们的遗传多样性亦大大降低。而缺乏遗传多样性,或会削弱生物应对环境变化和疾病威胁的韧力。

例如,在同一个海湾内,如果出现一种新的病毒,有机会造成大批牡蛎的死亡;但在正常情况下,会有一定部份牡蛎拥有能抵抗这种病毒的遗传基因,令牠们能够存活下来,并将这种基因遗传给后代,整个牡蛎的族群亦得以延续。然而,如果湾内大多数牡蛎的基因非常相似,那么出现能抵抗病毒的基因的机会率会低很多。一旦缺乏抵抗病毒的能力,海湾内的牡蛎族群便可能灭绝。

党博士坦言,科学家目前尚未能破解酸性环境令雌性牡蛎比例偏高的原因,他将会继续循此研究下去。他认为,可能是酸性环境抑制了有关雄性生殖器官基因的发育,同时却激活了雌性方面的基因。

他担心的是,这种现象可能不仅限于牡蛎,还可能影响其他双壳贝类,如青口和蚬等。海水酸度随着大气二氧化碳增加而升高,会令这些贝类群体性别比例失衡,最终导致它们数量骤减甚至局部灭绝。

党博士指出,这将对生态系统和人类造成深远影响: “双壳贝类动物是海洋生态系统的基础物种,牠们是礁石生态的重要成员,为许多海洋生物提供栖息地,同时净化水质、稳定海岸,亦是海洋动物和人类的重要食物来源。我们实在难以想像一个没有双壳贝类的海岸生态系统。”

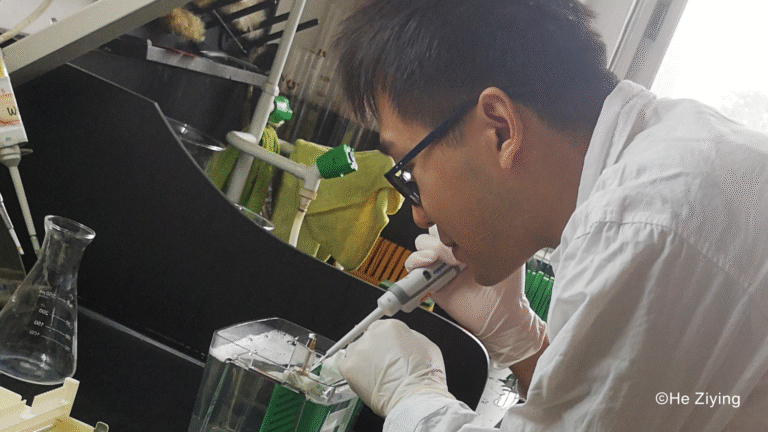

此项研究由综合生物学与进化生态学实验室的Juan Diego Gaitán-Espitia教授与华俊教授团队合作完成,研究所用的牡蛎来自中国内地的商业养殖场。

党博士表示,本研究最困难的部分是要积累数代的牡蛎样本: “养一代牡蛎需要一年,整个项目历时三年才取得成果并发表论文。” 不过,这一切都是值得的,他说: “我们希望我们的论文能吸引更多研究人员参与探究这一非常重要的领域。”